Jakarta (ANTARA) - Tahun sudah berganti, namun status pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) belum berakhir. Meski vaksin mulai tersedia, namun tetap banyak yang bertanya-tanya kapan kondisi yang tidak pasti ini akan benar-benar berakhir.

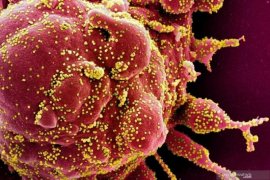

Sehari menjelang pergantian tahun dari 2020 ke 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan varian-varian severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), virus yang menjadi penyebab COVID-19 dan telah menginfeksi 82.57 juta orang di 222 negara hingga 3 Januari 2021.

Ada varian D614G yang menyebar di Januari dan Februari 2020, yang menggantikan strain SARS-CoV-2 yang pertama teridentifikasi di China. Varian tersebut mendominasi penularan global dalam waktu empat bulan setelah penyebarannya pertamanya, dengan efektivitas penularan yang lebih tinggi.

Pada Agustus dan September 2020 kembali terdeteksi varian SARS-CoV-2 lain bernama Cluster 5 di North Jutland, Denmark. Namun pihak berwenang di sana telah mengidentifikasi hanya 12 kasus manusia dari varian tersebut dan tampaknya tidak menyebar luas.

Lalu pada 14 Desember 2020, pihak berwenang Inggris melaporkan pada WHO varian SARS-CoV-2 VOC 202012/01 yang mengandung 23 substitusi nukleotida dan secara filogenetik tidak berkaitan dengan SARS-CoV-2 yang juga sedang merebak di sana. Asal varian virus baru itu tidak jelas, namun pertama kali terdeteksi di Inggris Tenggara dan hanya dalam beberapa minggu telah menggantikan garis keturunan virus lain di wilayah geografis tersebut.

Hasil studi epidemiologi, pemodelan, filogenetik dan klinis awal menunjukkan varian baru dari Inggris itu menunjukkan peningkatan kemampuan penularan, namun tidak ada perubahan dalam tingkat keparahan penyakit (diukur berdasarkan lama rawat inap dan kasus kematian dalam 28 hari), atau terjadinya infeksi ulang jika dibandingkan dengan SARS-CoV-2 yang beredar di sana.

Meski mutasi varian tersebut menghapus posisi 69/70del dan mempengaruhi kinerja beberapa uji diagnostik PCR dengan target gen S, namun evaluasi laboratorium menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perangkat aliran lateral berbasis antigen. Per 30 Desember, varian VOC 202012/01 dilaporkan sudah ada di 31 negara.

Varian lain dari virus corona tipe baru bernama 501Y.V2 hasil mutasi N501Y juga ditemukan di Afrika Selatan pada 18 Desember 2020, dan otoritas nasional negara tersebut melaporkan penyebaran cepat terjadi di tiga provinsi. Analisis filogenetik menunjukkan varian tersebut berbeda dengan yang ada di Inggris.

Sebelum ditetapkan sebagai varian baru dari SARS-CoV-2 pengurutan rutin oleh otoritas kesehatan di negara tersebut menemukan varian tersebut telah menggantikan virus corona tipe baru yang beredar di Provinsi Eastern Cape, Western Cape dan KwaZulu-Natal. Data genom memang memperlihatkan varian 501.V2 tersebut dengan cepat menggantikan garis keturunan lain yang sudah menyebar di Afrika Selatan.

Masih diperlukan penelitian lebih lanjut guna memahami dampak penularan, keparahan klinis infeksi, diagnostik laboratorium, terapeutik, vaksin atau tindakan pencegahan kesehatan masyarakat apa yang diperlukan guna mengatasi varian tersebut. Pada 30 Desember 2020, varian 501.V2 dilaporkan telah menyebar di empat negara lain.

Bertahan hidup

Dari laporan WHO tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah SARS-CoV-2 akan terus bermutasi? Sampai kapan dia akan bermutasi?

Sebagaimana lazimnya virus lain, setiap kali virus corona tipe baru yang pertama teridentifikasi di Kota Wuhan, China, Desember 2019 itu bereplikasi, maka dia akan bermutasi. Jadi setiap kali virus tersebut memperbanyak diri, dia akan bermutasi sambil di dalamnya terjadi proses seleksi.

Yang perlu dipahami semua orang saat ini, tidak ada "niat" dari SARS-CoV-2 untuk menjadi lebih ganas atau kurang ganas menginfeksi manusia. Virus tersebut hanya mau bertahan hidup saja, sehingga perlu menyesuaikan diri terhadap lingkungan barunya, kata Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Dr Amin Soebandrio kepada ANTARA, akhir Desember 2020.

SARS-CoV-2 akan bermutasi dan ketika itu bagus untuknya, maka virus tersebut akan selamat. Tapi sebaliknya, jika mutasi yang dilakukannya ternyata tidak berjalan baik, maka akan mati atau terjadi silent mutation karena tidak terjadi perubahan apapun dalam kromosomnya.

Ada proses seleksi di sana. Sehingga semakin lama virus itu bermutasi dan dapat bertahan hidup, maka akan menjadi lebih fit dan cocok terhadap lingkungannya.

Kondisi lingkungan yang berbeda-beda, mulai dari yang berkaitan dengan suhu hingga sistem kekebalan tubuh manusia sangat berpengaruh terhadap kondisi virus. Sehingga faktor genetika manusia juga mempengaruhi, yang membuat mutasi SARS-CoV-2 pada orang Indonesia bisa berbeda hasilnya jika terjadi pada orang Eropa atau Amerika Serikat.

Virus tidak salah

Jika mengikuti bagaimana manusia, mikroba, satwa dan tumbuhan hidup di lingkungannya saat ini, dengan ilustrasi konflik manusia dengan satwa liar yang semakin sering terjadi, menjadi gambaran jelas di masa depan kemungkinan pandemi lebih besar bisa saja terjadi.

Yang sebelumnya mereka hidup tenang di dalam hutan, namun secara insting mereka mencari lahan baru yang lebih nyaman ketika kondisi “rumahnya” tersebut sudah tidak bagus lagi. Hutan dalam kondisi baik sebenarnya “membatasi” ruang geraknya mikroba.

"Sama dengan manusia. Jadi mereka enggak salah," ujar Prof Amin menjelaskan alasan virus menginfeksi manusia karena ingin bertahan hidup dengan mencari “rumah” baru.

Dalam persaingan itu, terjadi interaksi antara virus dan manusia. Awalnya manusia memiliki kekebalan dan virus tidak membuat sakit, sehingga mikroba memilih hidup di mahluk hidup lain, seperti kelelawar dan satwa liar lainnya.

Namun virus melakukan penyesuaian dengan bermutasi sehingga akhirnya penularan antara manusia ke manusia dapat terjadi. Ketika penularan antarmanusia sudah dapat terjadi, penularannya akan semakin cepat terjadi.

Jika semua sudah terinfeksi virus tersebut, tetapi tidak menyebabkan sakit keras, artinya sebagian besar manusia sudah punya kekebalan terhadapnya. Saat itu virus akan menyingkir, sehingga untuk sementara pandemi akan selesai.

Tapi virus tidak hilang, dia hanya akan keluar dari tubuh manusia untuk mencari host baru, kata Amin. Saat itu sebagian besar dari mereka akan mati, namun yang cocok dengan host baru akan bertahan beberapa bulan atau tahun sampai suatu ketika bisa menginfeksi manusia lagi.

Siklus wabah penyakit seperti itu memang terjadi lima hingga 10 tahunan, namun dengan kondisi seperti sekarang di mana hutan dan satwa liar semakin menyusut bisa saja menjadi lebih dekat jarak waktu peristiwanya. Perlu dipahami, tidak hanya SARS-CoV-2 yang dapat menginfeksi manusia, karenanya kewaspadaan itu perlu terus ada dengan menjalankan hidup bersih.

“Rumah virus” hilang

Manusia banyak kehilangan. Kesedihan begitu besar karena banyak yang harus kehilangan orang-orang terkasih dalam sekejap, karena virus yang ingin bertahan hidup itu.

Tapi kenapa mereka harus bertahan hidup, kenapa mereka harus mencari “rumah” baru, tidakkah mereka sudah punya tempat nyaman sendiri?

Ada flashback yang mungkin terpotong sehingga tidak semua manusia sadar apa yang sedang terjadi saat ini. Mungkin benar saat ini masuk dalam Era Industri 4.0 di mana kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) merasuki seluruh aspek kehidupan, namun pada kenyataannya manusia belum dapat sepenuhnya lepas dari eksploitasi sumber daya alam.

Penebangan hutan bukan hanya terjadi di luar negeri. Dari 12 negara dengan mega keanekaragaman hayati memang Indonesia memiliki koleksi terbanyak, mencapai 12 persen biodiversitas dunia. Bahkan prosentase keragaman biota lautnya lebih besar lagi.

Hutan tropis memang kaya, tentu saja termasuk mikroba di dalamnya. Tetapi kalau dilihat kerusakannya, juga bukan main besarnya, dan itu terjadi di 12 negara pemilik mega keanekaragaman hayati dunia yang kemudian ternyata menimbulkan banyak masalah, kata ahli zoologi dan biologi konservasi dari Universitas Indonesia Prof Jatna Supriatna.

Pada fase manusia masih hidup dengan cara bertani dan berburu, hutan masih cukup luas dan kondisi keanekaragaman hayati masih cukup bagus untuk satwa liar hidup dengan baik. Saat itu hubungannya dengan manusia masih normal, density-dependent yang terjadi melalui penyakit, kompetisi dan predasi terjadi dengan baik.

Kemudian mulai terjadi kerusakan hutan untuk perumahan hingga tambang, yang membuat satwa liar semakin mudah ditangkap dan diperjualbelikan oleh manusia, baik secara legal maupun ilegal. Selebihnya kondisi menjadi semakin berat dengan bertambahnya populasi manusia hingga mencapai tujuh miliar orang dan terkonsentrasi hidup di daerah tropis seperti Brasil, Indonesia, Kongo, Vietnam, China.

Urbanisasi mulai “memakan” hutan. Pembangunan jalan, gedung, termasuk perubahan iklim menyebabkan hutan di dunia menjadi menyusut sehingga semakin mendekatkan manusia dengan satwa liar.

Tidak ada lagi population density dependent yang biasanya diperankan oleh karnivora seperti harimau untuk mengendalikan populasi primata, kelelawar, babi, hingga tikus yang selama ini diketahui sebagai pembawa virus, bakteri, serta macam-macam mikroba.

Dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan dalam kondisi bagus, maka, menurut Jatna, terjadi dilution effect dan dapat menurunkan risiko penyakit menular, karena jumlah virus, bakteri, kutu dan mikroba lainnya menjadi stabil.

Tetapi begitu hutan hilang, semua itu menjadi tidak stabil. Penularan dari satwa liar ke manusia dapat terjadi dan transmisinya semakin menjadi-jadi ketika virus atau mikroba lainnya sudah mampu menular antara manusia dengan manusia.

Maka jelas, keutuhan keanekaragaman hayati itu menjadi penghalang transmisi zoonosis, penyakit pada binatang yang dapat ditularkan pada manusia secara langsung seperti halnya SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19.

Perdagangan satwa liar dalam jumlah ratusan ribu per tahun mencapai angka hingga jutaan dolar AS di dunia. Berbagai jenis satwa liar diperdagangkan di wet market yang di Indonesia biasanya dilakukan di pasar burung.

Dan di sana lah semua mikroba mulai dari bakteri, virus, kutu akan saling berpindah antarsatwa sampai akhirnya mampu melompat ke manusia. Bisa pula virus melompat ke hewan domestik dulu, menyesuaikan diri dengan host barunya sampai akhirnya ada loncatan hingga ke manusia, ujar Jatna.

Kondisi tersebut akan terus terjadi. Ebola diketahui berasal dari infeksi virus yang dibawa kelelawar, HIV diketahui berasal dari primata. Karenanya manusia kembali diingatkan untuk mencintai satwa tetapi jangan sampai memeliharanya supaya dapat mencegah terjadinya zoonosis di masa depan.